Les affiches du théâtre National de la Colline

Entre image, rupture et typographie

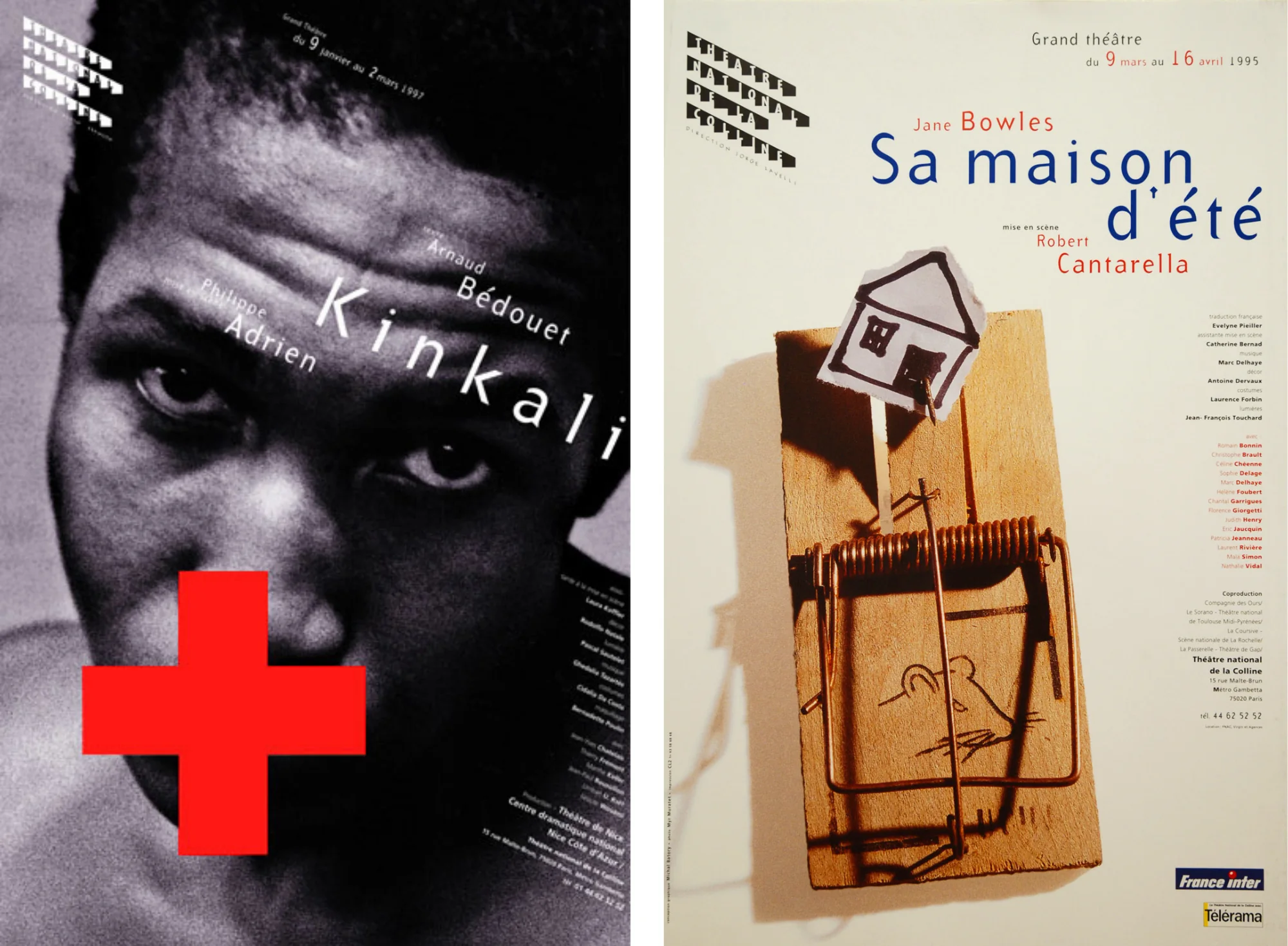

Jusqu’aux années 1990, l’affiche de théâtre en France reste fidèle à l’esthétique héritée de l’École polonaise : une image métaphorique, conçue par un graphiste dont la créativité illustre la thématique de la pièce. L’arrivée du numérique transforme ensuite en profondeur les pratiques graphiques.

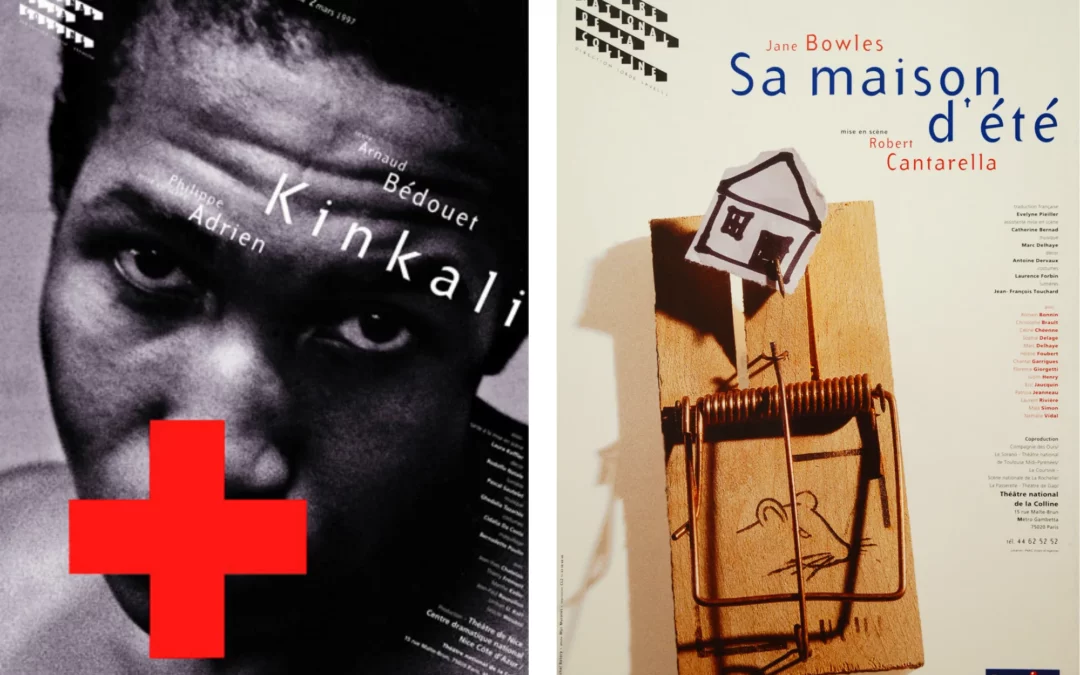

En 1994, Michal Batory, jeune graphiste polonais, révolutionne l’affiche théâtrale en France avec ses créations pour le Théâtre de la Colline. Mêlant photographie, dessin et typographie, il impose un style fort, poétique, souvent énigmatique. Son approche métaphorique crée une tension visuelle captivante. Mais cette signature puissante finit par écraser le message du théâtre lui-même. (Pas pour moi)

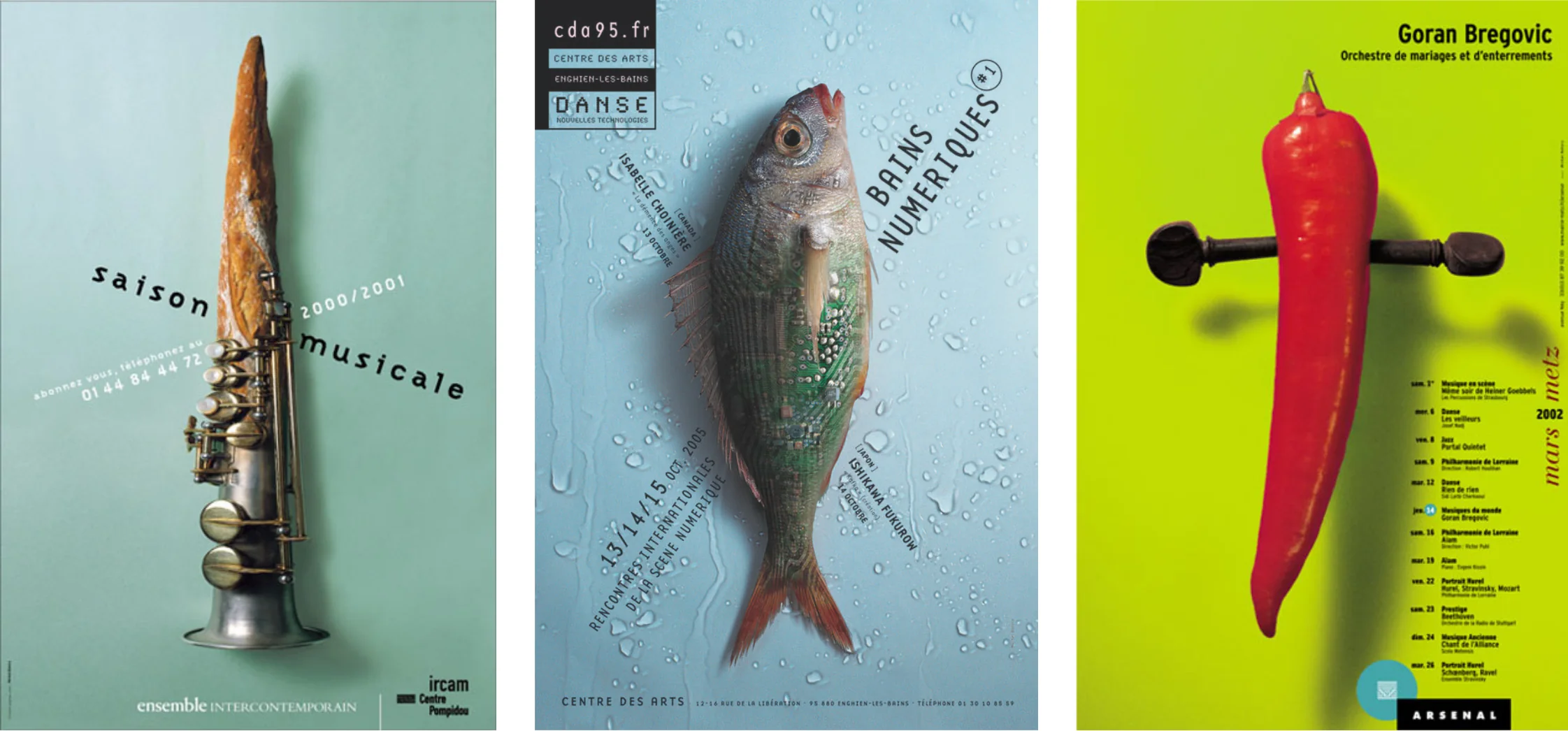

Quand Alain Françon prend la direction du théâtre en 1996, il rompt avec cette esthétique. Il rejette l’image et privilégie une communication plus sobre, centrée sur le texte. C’est le début de l’affiche sans image, marquant une “rupture totale”. Il confie la direction artistique à l’agence Atalante puis à IDSLAND, qui impose des compositions typographiques épurées, souvent sur fonds de matières brutes.

En 2008, sous Stéphane Braunschweig, une nouvelle identité visuelle voit le jour grâce à l’atelier néerlandais ter Bekke & Behage. Ils recentrent la communication autour du mot “Colline”, devenu acteur à part entière de l’affiche. Leur style typographique, inspiré du modernisme des années 1920, tranche radicalement avec les visuels traditionnels du monde théâtral.

Pour en savoir plus : ma source principale des textes et images : Grapheine

Commentaires récents